当人们感到胸闷气短、头晕、乏力或面色苍白时,医生往往会通过一项指标(血红蛋白,Hb)来判断是否存在贫血。为什么血红蛋白能成为贫血的“晴雨表”?这背后隐藏着怎样的逻辑?本文将深入解析血红蛋白与贫血的关系。

一、血红蛋白:人体内的“氧气运输员” 成熟的红细胞中主要的蛋白质就是血红蛋白,占细胞干重的96%,占细胞容积的35%。成人主要血红蛋白(HbA)含2条α链(亚基)和两条β链(亚基),形成两个二聚体。每个亚基由一条肽链和一个血红素分子构成。血红素中心的铁原子能与氧气结合,形成“氧合血红蛋白”,这一特性使其成为氧气运输的核心载体。

血液流经肺部时,血红蛋白与氧气结合,将氧气运送到全身组织;在组织细胞中,氧气被释放,血红蛋白则携带二氧化碳返回肺部排出。可以说,血红蛋白是维持生命活动的“快递员”,其含量直接决定了血液的携氧能力。

二、为什么血红蛋白少了会贫血?

当血红蛋白减少,血液携氧能力下降,身体各个组织和器官就得不到足够的氧气,无法进行正常的代谢活动,进而引发疲劳、心悸、皮肤苍白等症状。检测血红蛋白浓度,可以评估血液的携氧能力,成为诊断贫血最直接的依据。

而贫血就是指人体外周血液中的红细胞或血红蛋白低于正常人下限,不能对组织器官充分供氧而引发的一系列症状。根据世界卫生组织(WHO)标准:成年男性血红蛋白<130g/L 成年女性血红蛋白<120g/L孕妇血红蛋白<110g/L,为贫血。

划分贫血严重程度的血红蛋白(Hb)标准如下:

Hb>90 g/L 与低于正常参考值下限之间为轻度贫血。

Hb在60 g/L -90 g/L之间为中度贫血,

Hb在30 g/L -60 g/L 之间为重度贫血,

如果Hb<30 g/L为极重度贫血。

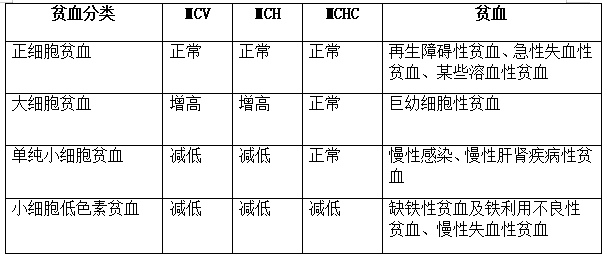

三、血红蛋白检测:如何获得Hb的数值?在医院中最常见的检测方法就是血常规检查。采集静脉血或指尖血,通过血细胞分析仪对血液中的各种细胞成分进行分析计数,就可以知道血红蛋白浓度。同时血常规结果还提供红细胞计数(RBC)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)等参数,帮助初步判断贫血类型。

例如:

四、血红蛋白不足的常见原因:

1、原料不足:缺铁、缺维生素

铁缺乏:铁是合成血红蛋白的必需元素,摄入不足(如素食者)、吸收障碍(胃切除术后)或丢失过多(月经过多、消化道出血)均可导致缺铁性贫血。

维生素B12/叶酸缺乏:这两种营养素参与DNA合成,缺乏时红细胞成熟受阻,引发巨幼细胞性贫血。

2、工厂罢工:骨髓造血障碍 再生障碍性贫血、白血病等疾病会影响骨髓造血功能,导致红细胞生成减少。

3、过度消耗:溶血与失血

溶血性贫血:红细胞破坏加速(如传性球形红细胞增多症、疟疾感染);

失血过多:外伤或手术等造成短期大量失血。

五、如何维持健康血红蛋白水平?

1、均衡饮食:多吃瘦肉、动物肝脏、深绿色蔬菜等富含铁的食物,补充富含维生素C的水果,通过肉类、蛋类、奶制品、全麦食品等补充维生素B12和叶酸。

2、保持充足的睡眠和适当的运动。

3、避免不良的生活习惯,不滥用药物。

4、积极治疗原发疾病。

5、定期筛查:育龄女性、老年人、慢性病患者应每年监测血常规。 血红蛋白不仅是实验室报告上的一个数字,更是人体氧气代谢系统的核心指标。理解血红蛋白与贫血的关系,可以帮助我们识别健康风险,为生命保驾护航。