有些患者在做完检查后,看到放射诊断报告提示骶骨衰竭,会极度恐慌。我骶骨都衰竭了!这可怎么办?

什么是骶骨衰竭?本文来做简单科普。

骶骨衰竭骨折,又称骶骨功能不全性骨折(Sacral Insufficiency Fracture,SIF),是应力性骨折中的一种,发生于弹性抵抗力减弱的骨骼。

需要注意的是:疲劳骨折是指当异常应力施加在具有正常弹性阻力的骨骼,长期反复而引起的积累损伤

功能不全性骨折是指正常(生理)应力施加在弹性抵抗力不足的骨骼,正常肌肉牵拉即可发生

骶骨衰竭的病理生理:随着年龄的增长和激素分泌的减少,骨代谢和骨重塑能力降低,退行性骨质疏松症是骶骨功能不全性骨折的主要原因。其他引起骨矿物质代谢异常如长期皮质类固醇或苯妥英钠治疗、库欣综合征、骨软化、类风湿性关节炎、骨髓瘤性疾病、放射治疗和甲状旁腺功能亢进等内分泌紊乱等亦可引起。

常见部位:多见于绝经后骨质疏松、放疗后骨质疏松及激素治疗后的患者,最常发生的部位为骶骨、耻骨、坐骨等。

临床表现:多见于绝经后的老年女性。在轻微外伤或无明显外伤的情况下出现下腰痛或臀部疼痛,多呈钝痛,站立或坐位时明显,卧床可缓解,无特异性,常无明确外伤史。

发病机制:1.骶髂关节和耻骨联合连接躯干、脊柱和下肢,为高应力区。2.行走过程中单足支撑所产生剪切力。3.骶骨翼主要靠松质骨传递应力,松质骨比皮质骨更容易受到骨质疏松影响。4.女性骨盆倾斜度平均较男性。

影像学检查及表现

X线(首选):早期病变检出率低,病灶受肠道气体、钙化等重叠、遮盖。一般多于临床症状出现3-4周后才出现阳性征象,骶骨翼区出现平行于骶髂关节的垂直硬化带,形成骨痂。发生“H”形不全骨折时,横贯骶骨上部广泛硬化。

CT:骨皮质连续性中断、骨小梁断裂;反应骨质疏松程度;骨痂形成的硬化区:骨折愈合;真空现象。

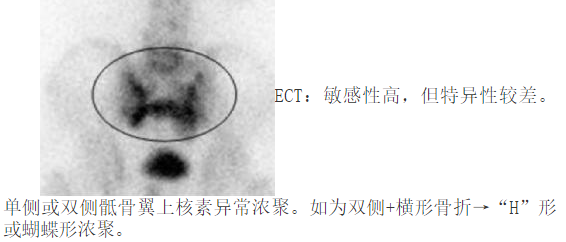

MR:敏感性高,特异性较差,早期可出现阴性结果。骶骨翼和(或)骶骨体弥漫性长T1长T2信号、压脂序列高信号,反应骨折周围骨髓水肿及出血。增强扫描可见强化。常合并其他部位不全骨折,如腰椎、耻骨、髋臼等。

鉴别诊断

1.转移瘤:恶性肿瘤病史;虫蚀状、地图样的溶骨性破坏,边缘不规则,硬化罕见。部分骨质破坏区形成软组织肿块。也有呈絮状、边界模糊的高密度灶。

2.外伤性骶骨骨折:有明确的外伤病史;骨折线走行、部位与SIF不同。

3.骨肿瘤伴病理性骨折:可见骨质破坏及软组织肿块,形态及部位不定;骨折线不一定位于承重区且很少双侧对称分布。

4.放疗后骨髓水肿:异常信号强度均匀,其内无骨折线。放疗停止后,水肿逐渐减弱、消退。