一、核酸检测的原理

这几年,大家耳熟能详的核酸检测,其原理是什么? 核酸广泛存在于动植物的细胞与微生物体内,是遗传信息的载体,在生物体的生长、遗传、变异等过程中有重要作用。病毒虽然肉眼看不见,但会留下独特的“指纹”——核酸序列。核酸检测就是利用这一特征,通过技术手段识别病毒的存在。以常用的呼吸道病毒核酸检测为例,简单来说其核心步骤有:

1.“钓鱼”病毒基因:采集咽拭子或鼻拭子样本,经过复杂的处理后提取核酸,就像用“鱼竿”从呼吸道“钓”出病毒碎片。

2.信号放大:将微量的病毒核酸扩增数百万倍,如同用放大镜找到需要复制的文件后后再用复印机复印。

3.荧光标记“验指纹”:加入荧光标记物质,若样本中存在病毒基因,荧光会像灯泡一样亮起,确认病毒“现身”。

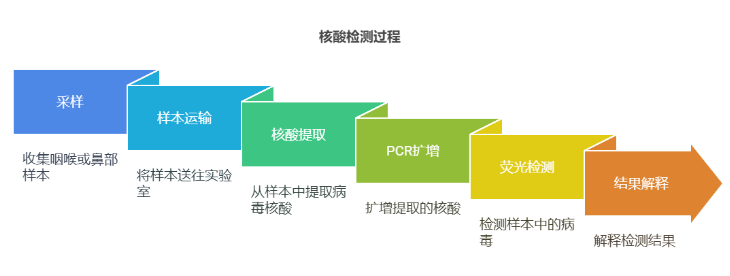

二、核酸检测全流程

1.采样:鼻腔主要功能是过滤加湿空气,病毒在鼻腔内停留的时间较口腔更久,更有助于采集到含有病毒的分泌物或细胞。口腔是食物、水等摄入的通道,吞咽食物、喝水,甚至咽唾沫都可以使含有病毒的分泌物与食物、水等物质到达胃,导致采集到含有病毒分泌物或细胞的概率减小,因此进食或饮水后不要立即采样。

咽拭子:用棉签在咽喉处轻刮,像“采集口腔分泌物”,适合儿童或敏感人群。

鼻拭子:棉签深入鼻腔旋转,虽略有不适感,但能采集更深层的呼吸道样本,检测结果更准确。

2.实验室“解密” 样本保存、运输到达实验室后,经过核酸提取、PCR扩增、荧光检测等步骤后,通过Ct值判断病毒载量,Ct值数值越低说明病毒越多。

3.出具报告 因方法学原因多数样本需达一定数量后批量检测,若样本量大或需复核时,出报告的时间可能延长,各实验室视具体情况有所不同。

阳性或检出:检测到病毒核酸,需尽快咨询医生,采取相应的处理措施。

阴性或未检出:未检测到病毒核酸,但需结合症状、接触史综合判断,必要时重复检测。

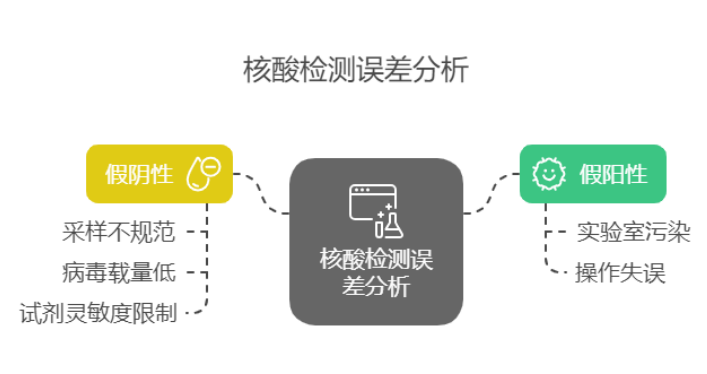

三、核酸检测的“超能力”与“局限性”

1. 超能力:病毒“早发现”核酸检测能在感染早期(甚至无症状时)捕捉病毒,是疫情防控的“黄金工具”。例如,新冠感染者可能在症状出现前几天就被检测出阳性,有效阻断传播链。

2. 局限性:有极低概率出现误差。假阳性/假阴性原因:样本污染、操作问题或采样不规范、保存运输不合理、试剂灵敏度限制,病毒载量低(感染早期)可能导致结果误差,需多次检测确认。

3. 检测范围有限:不同的试剂盒仅针对其特定病毒,无法检测其他病原体。

四、大众关心的问题

1.“喉咙不舒服,能检测吗?” 可以。采样时短暂不适,但不会加重病情。检测前无需空腹,正常饮食即可。

2.“多久出检测结果?” 我院实验室开展的常见呼吸道病毒(如甲乙流、副流感、呼吸道合胞、腺病毒、鼻病毒、偏肺病毒等)核酸项目通常24或48小时内出具结果,具体的时间听现场通知或关注公众号查询结果。

3.“阳性结果一定确诊吗?” 需结合症状、CT影像、抗体检测等综合判断。例如无症状阳性者可能是病毒携带者而非患者。

4.“多次检测有必要吗?” 对高风险人群(如密接者)或症状反复者,多次检测可提升准确性,避免漏检。

五、核酸检测的正确打开方式

采样前:减少咽喉刺激,佩戴好口罩,保持社交距离。

采样时:配合医护人员,放松咽喉,缩短采样时间。

结果等待期:避免聚集,耐心等待。

结果异常时:立即联系医疗机构,按指引就医。

核酸检测如同现代“福尔摩斯”,用精准的“基因追踪”技术守护大众的安全。理解其原理与流程,消除恐惧,更理性地看待检测结果。每一次规范的采样、检测,都是我们与病毒赛跑的“关键一步”,是守护健康的重要屏障。