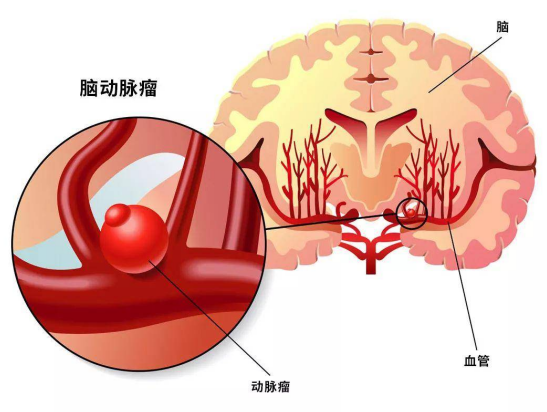

一、血管壁上的"薄弱陷阱"

想象脑血管就像城市地下管网,正常血管壁如同坚固的水管。当某段管道出现"腐蚀性漏洞",局部血管壁异常膨出形成囊状结构,这就是脑动脉瘤——直径超过1cm时犹如埋藏在颅内的气球,随时可能破裂。

最新流行病学调查显示,我国成年人中脑动脉瘤患病率约为7%,其中40-60岁人群是高危人群。更值得警惕的是,约30%的动脉瘤患者没有任何症状,如同"隐形杀手"潜伏在体内。

二、为什么血管会"鼓包"?

常见致病因素包括:

先天缺陷:血管壁胶原蛋白代谢异常(家族遗传倾向明显)

血管损伤:高血压、动脉硬化导致血管弹性下降

血流冲击:分叉处血管承受异常血流压力(如颈内动脉虹吸部)

特殊诱因:

剧烈运动或情绪激动

长期吸烟(使风险增加2-3倍)

妊娠后期血流动力学改变

三、识破"隐形杀手"的伪装

未破裂动脉瘤:

多数患者无症状

少数可能出现头痛、视力模糊、颈部僵硬

破裂动脉瘤(最危险情况):

❗ 突发"炸裂样"头痛(被患者形容为"一生中最剧烈的头痛")

❗ 恶心呕吐伴颈项强直

❗ 瞳孔不等大或意识障碍

❗ 肢体偏瘫或失语

特别提醒:约15%患者会出现"警告性出血",即轻微破裂后自行止血,此时若不及时干预,再次破裂死亡率高达80%。

四、诊断:如何在血管迷宫中找到"漏洞"

无创筛查:

CT血管成像(CTA):可显示95%以上的动脉瘤

磁共振血管成像(MRA):无辐射,对小动脉瘤敏感度高

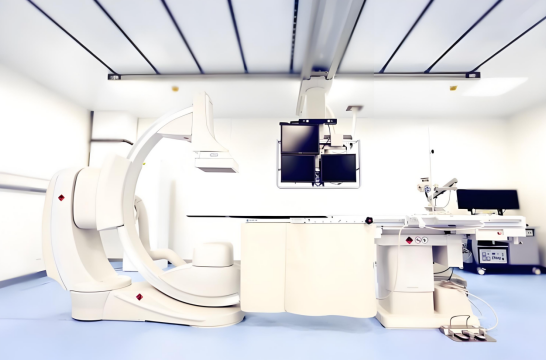

精准诊断:

数字减影血管造影(DSA):被称为"血管造影金标准"

血管内超声:实时观察瘤壁结构

五、拆弹行动:治疗方式全解析

保守治疗(仅适用于特定情况)

✅ 定期影像学随访(每6-12个月复查)

✅ 控制血压(目标值<140/90mmHg)

✅ 避免诱发因素(如剧烈运动、便秘)

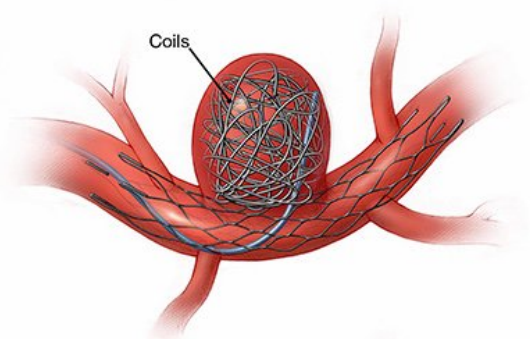

手术治疗(首选方案)

介入栓塞术:

微导管精准送入弹簧圈封堵动脉瘤

术后24小时即可下床活动

适用于大多数中小型动脉瘤

开颅夹闭术:

直接夹闭动脉瘤颈部

适合复杂动脉瘤或介入治疗失败者

术后恢复时间相对较长

最新临床研究显示,规范治疗后患者5年生存率达95%,复发率低于5%。关键是要在首次破裂前发现并处理!

六、预防:构筑三重防护网

基础防御:

将血压控制在正常范围(尤其收缩压<160mmHg)

低盐低脂饮食,每日饮水≥2000ml

规律作息,避免熬夜

高危人群强化管理:

家族史者建议35岁后每年筛查

烟酒嗜好者应彻底戒断

长期服用抗凝药物需定期监测凝血功能

预警机制:

突发剧烈头痛伴视力模糊立即就诊

体检发现血管异常波动(颞部听到血管杂音)

外伤后突发意识障碍需排除血管损伤

七、生死时速:真实救治案例

48岁的李女士在打羽毛球时突发剧烈头痛,被120紧急送医。CTA显示右侧后交通动脉瘤破裂伴蛛网膜下腔出血。经急诊介入栓塞术,成功封堵动脉瘤,术后72小时恢复意识。这个案例证明:及时就医可使存活率从60%提升至90%以上。

特别警示:冬季是脑动脉瘤高发期,气温骤降导致血管收缩,血压波动易诱发破裂。若出现突发性头痛、颈部僵硬等症状,请立即拨打急救电话。记住:每一分钟的延误都可能错过黄金救治时间!

守护颅内血管安全,从重视每一次异常症状开始!

图片来源于网络